成癮的定義

根據美國國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse, NIDA)指出,成癮的定義為:「一個長期且復發的疾病,具有尋找成癮物質及忽視施用成癮物質時所帶來的負面效果兩特徵。成癮被視為一種腦部疾病的原因是,其會改變腦迴路,包括腦部酬賞系統、壓力感受及自我控制能力,就算停止施用藥物,這些腦部變化仍會持續很長一段時間。」

物質成癮

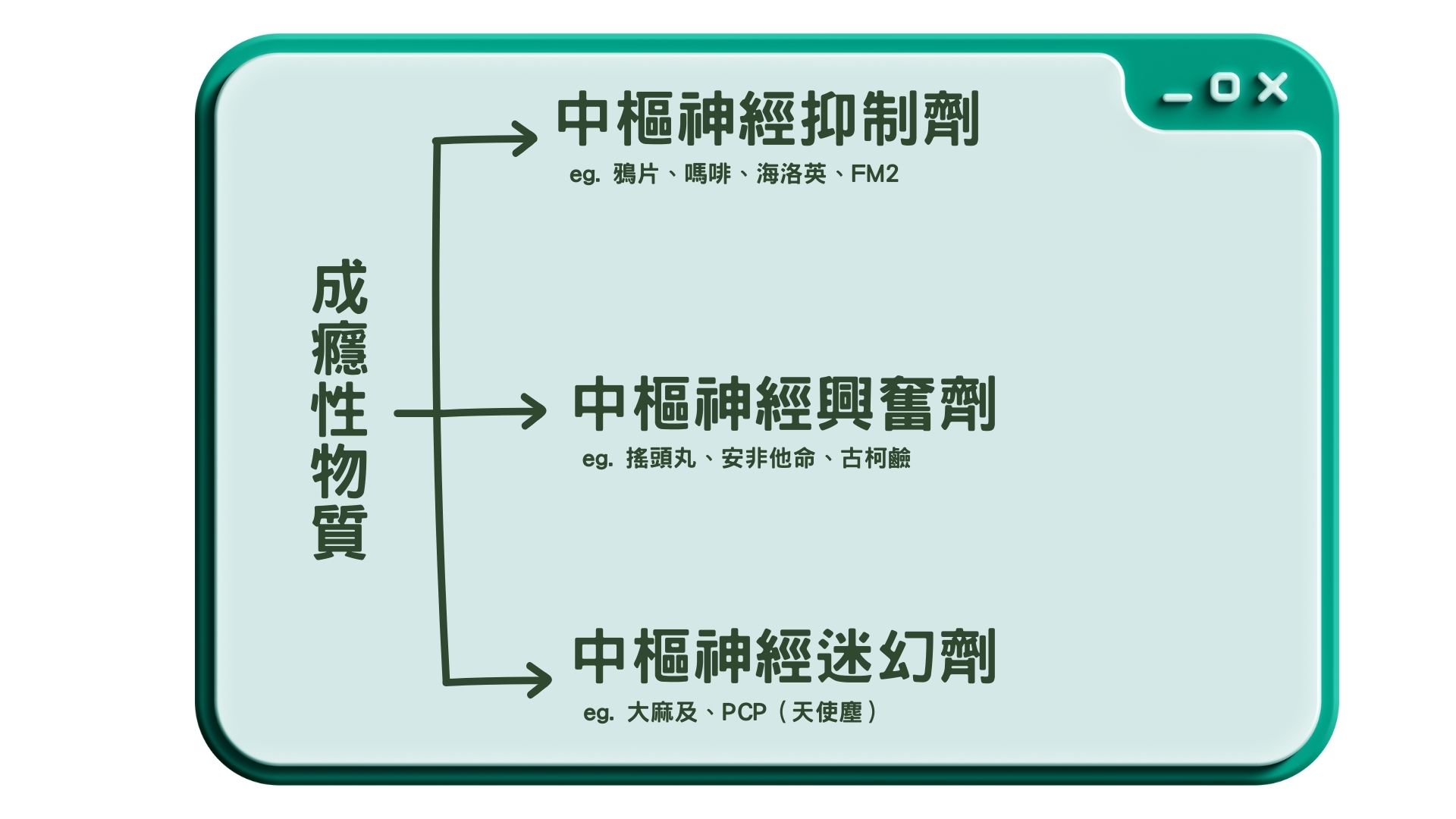

常見的成癮性物質分為「中樞神經抑制劑」原先主要是用來治療病人的失眠、焦慮、癲癇等問題,而短期間低劑量服用會產生鬆弛及安寧的感受,比較廣為人知的包括鴉片、嗎啡、海洛英、FM2等;「中樞神經興奮劑」則是使精神亢奮、產生欣快感、減少食慾,其中比較有名的則是包含搖頭丸、安非他命、古柯鹼等;最後「中樞神經迷幻劑」,可能會讓施用者產生幻覺、幻聽等感知上的變化,討論度較高的包含大麻或PCP(天使塵)等。

根據中華民國衛生福利部114年3月彙編的《藥物濫用案件暨檢驗統計資料》統計,從104年以來,傳統中比較氾濫的海洛因、安非他命和K他命呈現些微下降的趨勢,並且總體而言藥物濫用的通報量是下降的。然而,我們可以看見新型毒品如依托咪酯(俗稱喪屍煙彈)等新式合成毒品佔比逐年攀升,必須格外留意新型毒品的副作用嚴重性,以及其傳播不一定通過傳統途徑,最終在不注意的狀況下滲透社會。

在戒癮治療的過程中,常用的為「個案管理」,其起源自心理健康治療服務及慢性病患照護。傳統上個案管理往往以護理師為主軸,並搭配醫師、社工、心理師、民間機構等人員,各自發揮自身專業。然而,隨著醫療體系更加專業化之下,並且研究發現成癮是一個複雜的現象,涉及家庭、心理、文化、基因等因素,於是「個案管理師」成為現代戒癮治療的主軸,負責為個案規劃治療計畫,並在各治療部門之間協調統籌,為個案打造完整的「個別化治療」。

行為成癮

相對於物質成癮,行為成癮十分特殊,成癮者會強迫自己繼續去做該行為即使自己會因此產生負面影響。一般廣為人知的行為成癮有,賭癮、網路成癮、性愛成癮等,其中「賭博成癮」相當廣為人知,雖然大家對賭癮本身沒那麼陌生,但具體上如何定義賭癮卻讓科學家十分頭痛。最終,美國精神醫學學會編撰的《精神疾病診斷與統計手冊第五版》將賭癮以九種病徵定義,包括:心思過度放在賭博、戒斷症狀、追回損失行為、說謊、失去人際關係等,並且確診標準必須滿足其中四項並維持一年以上。除此之外,賭癮也往往伴隨物質成癮,如酒精濫用便時有耳聞。值得一提的是,賭癮不只會影響行為,也會影響腦部結構,長期患有賭癮往往會造成前額葉皮質灰質量減少、白質異常,容易造成工作表現下降、情緒控管不佳,甚至造成精神疾病罹患風險上升。

比起賭癮,更常見也更貼近生活的是網路遊戲成癮。實際上,世界總共有 2.47% 的人罹患網路遊戲成癮,青少年尤其高達 7.3%。然而,難道是看到有人成天玩遊戲就算是成癮嗎?究竟應該如何界定網路遊戲成癮呢?我們可以在世界衛生組織的《國際疾病分類第11版》(ICD-11)中看到,其清楚定義網路遊戲成癮會出現持續且重複的對遊戲有失控的行為模式,並且即使明知繼續玩遊戲有明顯的負面後果,仍然會繼續遊玩,最後導致個人、家庭、教育、職能的損害,並且持續12個月以上,最終容易造成自尊降低、社交支持減少、生活滿意度下降的負面效果。

行為成癮隨著時代的變革,會產生各種型態,然而醫學界已經有越來越多學者開始研究相關治療方式。目前而言,常用的是認知行為治療(CBT),其實行方式包括認知重建,避免讓患者從賭博或遊戲獲得成就感;時間管理表,為患者安排規律的生活,避免因為無聊便以遊戲或賭博打發時間;刺激控制則是避免患者身處不良的環境,如賭場或電腦房。除此之外,其他新興治療方式相關研究稍顯不足,如利用藥物安非他酮(Bupropion)轉移患者注意力,或利用經顱直流電刺激(tDCS),用微電流作用於背外側前額葉皮質(DLPFC),改善衝動與遊戲或賭博的渴望。